傷口怎么自愈了?

“哇,我的手割破了,嗚嗚嗚……”生活中破皮流血經常發生。一般情況下,有些傷口不進行處理,血液就會漸漸凝固,自行停止流血,最終留下血痂。這究竟是為什么呢?又有哪些物質在這一過程中起到了重要作用?接下來,讓我們一起探尋有關凝血的知識!

正常情況下,血液在血管內流動,當血管受到損傷時,身體就會通過一系列反應進行止血、凝血。而人體正常凝血、止血,主要依賴完整的血管壁的結構和功能、正常的凝血因子活性以及有效的血小板質量和數量。血小板沿著毛細血管內壁排列從而維持血管壁的完整性。當血管受損時,首先會發生收縮,使得受損部位的血管壁相互貼近,縮小傷口,減慢血液流動。同時,血小板在受損部位發生粘附、聚集和釋放內容物,形成局部的血小板血栓,堵塞傷口。血管和血小板的止血作用稱為初期止血,而凝血系統在被激活后于損傷部位形成纖維蛋白凝血塊,堵塞傷口的過程被稱為二期止血機制。

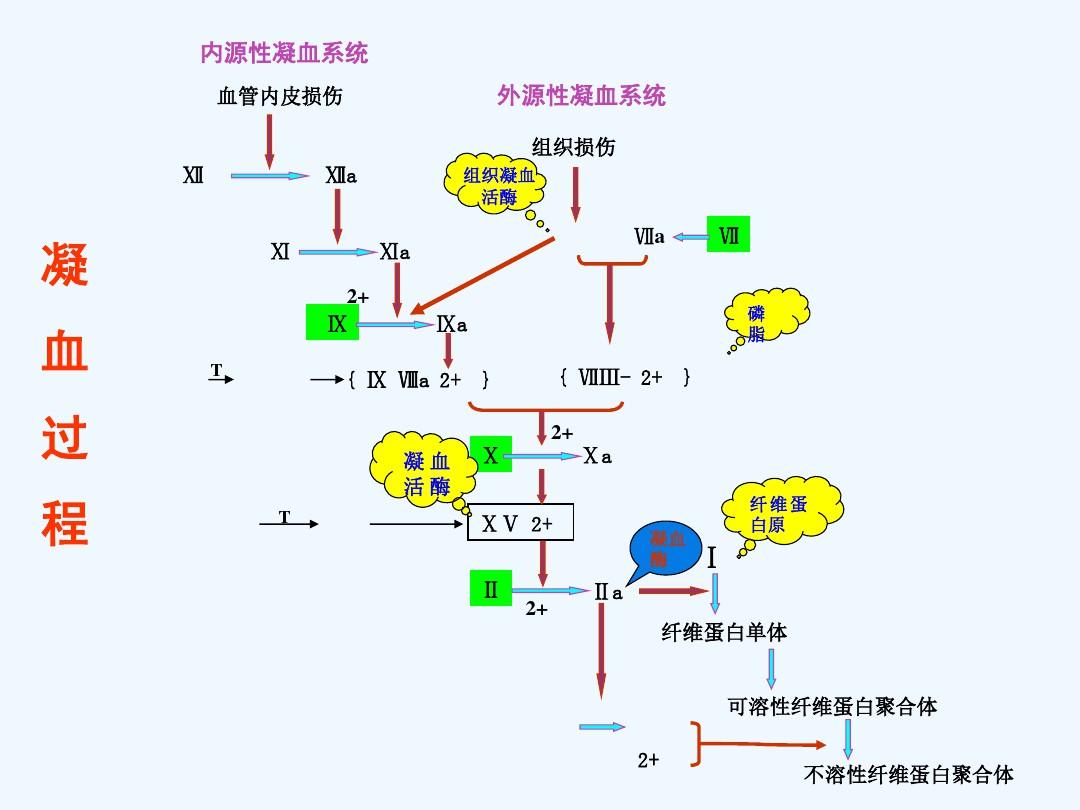

具體來說,血液凝固是指血液由流動狀態轉變為不流動的凝膠狀態這一過程。凝血就是一系列的凝血因子相繼被酶解激活,最終生成凝血酶,形成纖維蛋白凝塊。凝血過程常包括三種途徑,內源性凝血途徑、外源性凝血途徑和共同凝血途徑。

內源性凝血途徑是由凝血因子Ⅻ通過接觸反應啟動。通過多種凝血因子的激活與反應,最終將凝血酶原轉變為凝血酶。凝血酶使纖維蛋白原轉化為纖維蛋白,從而達到凝血的目的。

外源性凝血途徑則是指自身組織因子釋放,這種途徑凝血所需時間較短,反應迅速。

有研究表明,內源性凝血途徑和外源性凝血途徑可以相互激活,相互活化。

共同凝血途徑是指內源性凝血系統和外源性凝血系統的共同凝血階段,主要包括凝血酶生成和纖維蛋白形成兩個階段。

通常所說的止血和血管受到損傷,激活的是外源性凝血途徑。內源性凝血途徑的生理功能目前還不十分清晰。但可以確定,當人體接觸人工材料時可以激活內源性凝血途徑,這就意味著生物材料可引起人體內凝血,這一現象也成為人體內植入醫療設備的主要阻礙。

凝血過程中任意一個凝血因子或環節出現異常情況或障礙都會導致整個凝血過程出現異常或功能障礙。由此可見,凝血是人體內一個復雜又精密的過程,為維持我們的生命發揮著重要作用。

上一篇: 血檢指標中的"小心肝"

下一篇: 腹瀉不查“糞便病毒”,你就OUT了

版權所有? 國藥東風總醫院

版權所有? 國藥東風總醫院  鄂公網安備 42030302000164號

鄂公網安備 42030302000164號