血檢指標中的"小心肝"

“小心肝”、“小寶貝”我們經常聽到這樣甜蜜的稱呼。其實,當人們熬夜、酗酒、抽煙的時候也要“小心肝”——小心身體里的肝臟哦。

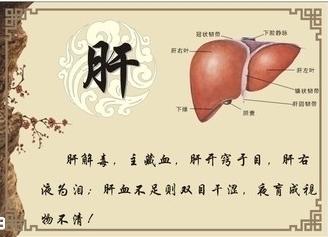

肝臟對人的身體非常重要,它是人體中最大的消化腺體,也是體內進行新陳代謝的中心站,在人體中承擔著重要的使命。

在醫院所做的血液檢測指標中,哪些是我們應該注意的“小心肝”呢?我們一起來認識一下它們吧!在肝臟的血清學檢查指標中挑選幾個最常用的“小心肝”介紹給大家。

首先是膽紅素,包括總膽紅素、直接膽紅素、間接膽紅素。膽紅素是臨床上判定黃疸的重要依據,由于紅細胞破壞過多而引起的黃疸稱為溶血性黃疸。當肝細胞發生病變、或因肝細胞腫脹時(多是患有急性黃疸型肝炎、急性黃色肝壞死、慢性活動性肝炎、肝硬化等肝臟疾患造成的),可導致肝細胞性黃疸(表現為直接膽紅素與間接膽紅素均升高)。當肝外的膽道系統發生阻塞時即可引起阻塞性黃疸。

其次是兩個重要的酶類丙氨酸轉氨酶(ALT)和天冬氨酸轉氨酶(AST)。ALT主要分布在肝細胞漿,ALT升高反映了肝細胞膜的損傷;AST主要分布在肝細胞漿和肝細胞線粒體中,它的升高提示肝細胞損傷到了細胞器的水平。其中ALT最為敏感,它在肝組織中的活性是血清中的100倍,只要有1%肝細胞壞死,即可使血清中的ALT增加1倍。因此,大多數情況下ALT和AST升高程度與肝細胞受損程度相一致,是目前最常用的肝功能檢測指標。

第三是兩個重要的蛋白類總蛋白和白蛋白。血清總蛋白(Total Protein,TP)在機體中具有維持血液正常膠體滲透壓和PH、運輸多種代謝物、調節被運輸物質的生理作用和解除其毒性、免疫作用以及營養作用等多種功能。當身體發生疾病如肝硬化、營養不良及消耗增加、肝細胞病變,肝功能受損等時總蛋白就會降低。白蛋白在體內的作用就是營養細胞,維持血管內滲透壓。如果肝臟受損,就會影響白蛋白合成,血清白蛋白會隨之減少,血管滲透壓也會降低,就很容易引起肝腹水,應該引起關注。

第四是三個重要的腫瘤指標甲胎蛋白(AFP)、維生素K缺乏或拮抗劑-II誘導蛋白質(PIVKA-II)、α-L-巖藻糖苷酶(AFU)。 甲胎蛋白(AFP)在胎兒血液循環中具有較高的濃度,出生后則下降,至生后2~3月甲胎蛋白基本被白蛋白替代,血液中較難檢出,故在成人血清中含量極低。甲胎蛋白與肝癌及多種腫瘤的發生發展密切相關,在多種腫瘤中均可表現出較高濃度,可作為多種腫瘤的陽性檢測指標。目前臨床上主要作為原發性肝癌的血清標志物,用于原發性肝癌的診斷及療效監測。PIVKA-II是維生素K缺乏或拮抗劑-II誘導的蛋白質(Protein Induced by Vitamin K Absence or Antagonist-II),又稱異常凝血酶原(Des-gamma-carboxy prothrombin, DCP),日本肝癌學會已將PIVKA II列入肝癌診療規范中,推薦用于肝細胞癌高危人群的篩查及原發性肝癌的輔助診斷。國內最新版的慢性乙型肝炎防治指南(2015更新版)也將PIVKA II列為肝細胞癌的重要診斷指標,可與AFP互為補充。α-L-巖藻糖苷酶(AFU)是一種催化含巖藻糖基的糖蛋白、糖脂等生物活性大分子水解酶的溶酶體酸性水解酶。81.2%的原發性肝癌患者血清AFU水平增高,與AFP聯合檢測可提高原發性肝癌診斷陽性率達93.1%。動態觀察對判斷肝癌療效、預后、復發有重要意義。血清AFU在轉移性肝癌、肺癌、乳腺癌、卵巢癌、子宮癌也可增高;在肝硬化、慢性肝炎、消化道出血等也有輕度增高。

當然發現這些指標異常以后也不要驚慌,到醫院找專業的醫生去咨詢吧。

版權所有? 國藥東風總醫院

版權所有? 國藥東風總醫院  鄂公網安備 42030302000164號

鄂公網安備 42030302000164號